|

米騒動(こめそうどう)は食糧騒擾(農牧産物が由来の消費者による暴動)の一種である。日本史で単に米騒動といった場合、狭義では「米価の暴騰によって発生する民衆の暴動」の中でも1918年の米騒動を指す。主食の多様化でコメ不足による民衆暴動が起きなくなった後も比喩表現として用いられる。…

26キロバイト (3,795 語) - 2025年1月31日 (金) 05:15

|

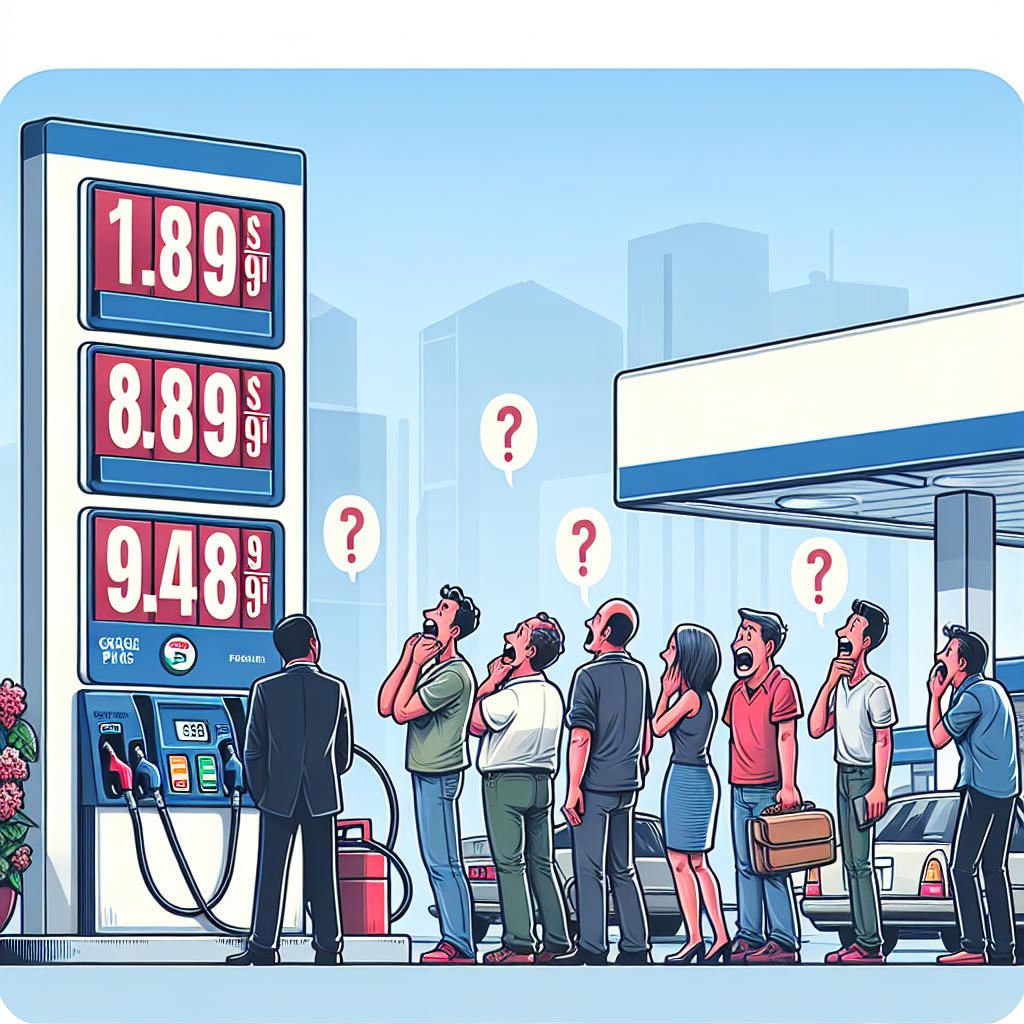

1. 米価高騰の理由とは?

農水省の報告によれば、なんと21万トンのコメが流通から消えているというのです。この消失について、江藤拓農林水産相は、「コメは存在するが、どこかに隠されている状態」と発言しました。

つまり、生産量自体は問題ないのに、誰かが市場に出回るべきコメをため込んでいるため、価格が下がらないという状況が生まれているのです。このような事態を引き起こしているのは、どうやらコメを手掛けてこなかった者たちが、新たに市場に参入したことによるものと見られています。

農水省の見解を背景に、多くのメディアが「買い占め説」を報じています。しかし、一部の業者が高値で売れるタイミングを見計らっているのではないかという声もあります。

このような状況に対抗すべく、農水省は備蓄米の販売を進めています。この取り組みは、価格が今後下がる可能性を示すことで、市場にコメを供給するよう業者を促す狙いがあるのです。

いずれにしても、コメの供給が滞ることで私たちの生活に大きく影響を及ぼしています。これからも状況を注視し、適切な対策が講じられることを期待したいですね。

2. 投機筋の動きと市場への影響

実際、農林水産省は一部の投機筋が市場にコメを供給せず、価格高騰を引き起こしている可能性を指摘しています。特に、21万トンという大量のコメが市場から消失している現象は、これらの投機的な動きの結果であるとされ、国を挙げての調査が進行中です。ネット上でも、「犯人探し」が活発化しており、誰がコメを買い占め、価格を操作しているのかという議論が絶えず行われています。特にSNSでは、情報が飛び交い、市場の不透明さに対する不満と批判が渦巻いています。

政府は、この状況を打開するため、備蓄米を市場に供給することで価格の安定化を図ろうとしています。しかし、投機筋の動きは依然として活発であり、今後も収束が見込まれない状況です。米価高騰が与える消費者への影響は大きく、国民生活にも直結する問題であるため、早急な対策が求められています。

3. マスコミと官僚の情報源に対する信頼性

まず、米価高騰の背景には、投機筋による買い占めの疑惑があります。農林水産省は、実際にはコメの生産量が十分であるにもかかわらず、一部の業者が市場に出さず抱え込んでいるとする見解を示しています。このため、米の流通量が減少し、価格が上昇しているとの説明がなされています。しかし、これに対する証拠は十分でなく、この説には疑わしい点も多いです。マスコミはこのような官僚からの情報をそのまま報道する傾向が強く、情報の信頼性についても議論する必要があります。

実際、買い占め説が広まる中で、一部のマスコミは、政府の政策が情報操作を行っている可能性にも言及しています。「消えた21万トン」というキーワードが頻繁に報道される中で、実際にどれだけの米が市場にあるのか、一般市民には見えにくい状況です。この混乱の中で、政府は備蓄米を市場に放出する対策を講じていますが、これもまた一時的な解決策に過ぎません。

批判の声はSNSでも広がっており、人々は本当に信じるべき情報源がどこにあるのかを模索しています。多くの人が、伝えられる情報に基づいて行動するわけですが、その情報が必ずしも事実とは限りません。報道の在り方や情報の正確性を追求することは、今後の課題です。

このように、米価高騰の問題を解決に導くには、マスコミと官僚の情報源の信頼性を見直すことが不可欠です。情報が正確ならば、市場参加者は適切な判断を行うことができ、結果として市場が安定するでしょう。

4. 農水省の政策対応とその効果

具体的には、農水省はJA(農業協同組合)などの集荷業者に対して備蓄米を販売することで、市場における米の供給を増やし、価格を落ち着かせる狙いがあります。これにより、米を抱える業者たちは、「価格が下がるかもしれない」というメッセージを受け取り、市場に早期に商品を放出するよう促されています。

しかし、この政策が実際にどの程度の効果をもたらしているのかについては、議論が続いています。米価の高騰が続く背景には、他の要因も影を落としており、政策のみでは解決が難しい面もあるのです。加えて、一部では政策効果を巡って業者の間で不信感が生じているとの指摘もあります。投機筋による買い占め説については、信憑性に疑いをもつ意見も存在し、農水省の政策の実効性を見定めるためには、今後さらなる調査と対策が必要とされています。

このように、農水省の政策対応が米価高騰にどのように影響を及ぼすのか、その効果を判断するためには、長期的な視点と多角的な分析が求められます。今後の動向に注視が必要です。

5. 最後に

まず、ある一定の投機筋が米を買い占め、その供給を意図的に絞っているという疑惑があります。

これは、一部の業者や生産者が、米をより高く売れるタイミングを狙って市場に出さないという動きがあると考えられているためです。

しかし、これだけが原因ではありません。

米不足という言葉が使われていない背景には、政策による影響が大きいのです。

政府や農水省は米の備蓄や市場への供給を管理しており、時には市場に対する価格コントロールの一環として操作されることもあります。

しかし、これはあくまで一部の見解に過ぎません。

実際には、価格高騰の要因はこれらの要素が複雑に絡み合っているためです。

消費者として私たちは、このような情報をただ受け入れるのではなく、背景にある事実を見極め、政策をきちんと評価する力が求められます。

また、社会における情報を鵜呑みにせず、自分自身で考え判断する力を養うことが大切です。

情報が氾濫する現代において、自らの判断で購買行動を決定するという姿勢が求められます。

最後に、こうしたスキルを持つことができれば、経済ニュースを読み解く力が自然と身につくはずです。